はじめに

精神科で処方される「抗うつ薬」や「抗不安薬・睡眠薬」は、一般に“治療薬”と呼ばれています。けれども、これらの薬が気分や不安に作用するのは、あくまで薬が体の中で働いている間だけで、根本的な原因を治す薬ではないことに注意が必要です。

また、長い期間飲み続けることで、脳の神経伝達のバランスが乱れ、かえって症状が続いたり、つらさが強くなってしまうことがあります。こうした薬による悪化は「医原病」と呼ばれ、依存や離脱症状など、思わぬ負担につながることもあります。

ゆっくりと心や神経が疲れていくような変化は、自分では気づきにくいものです。そのため、「調子が悪いのは病気のせい」と思い込み、薬を増やしたり、長く飲み続けてしまう方も少なくありません。

薬が必要な場面もありますが、できるだけ短期間で、慎重に向き合うことが大切です。

向精神薬の種類とその作用

「うつ」と「不安」は、同じように見えて実はまったく違う心と体の状態です。

うつのときは、気力が抜けてしまったように無気力になり、副交感神経が優位な状態です。

頑張りたくても、思うように頑張れないそんな状態。

反対に、不安や緊張が強いときは、体がピンと張りつめたように交感神経が優位になります。

まるで、ゆるんだ糸と張りつめた糸のように、正反対の反応なのです。

そのため、よく耳にする「コロナ鬱」という言葉も、実際には「コロナ不安」と呼んだほうが近い場合が多いのかもしれません。

薬の働きも、この違いに合わせて使い分けられています。

抗うつ薬(アッパー系)

覚醒作用を促す

三環系・四環系・SSRI・SNRI・NaSSA

副交感神経(背側迷走神経優位)

うつ病(低覚醒状態)によく効く

(メランコリー、定型、従来型)

※うつ病ではダウナー系の薬(睡眠薬、抗精神薬)阻害薬となるため服用しません。

睡眠薬・抗不安薬・抗精神薬(ダウナー系薬)

鎮静を促す

ベンゾジアゼピン、非ベンゾジアゼピン

ロゼレムなど

交感神経優位

不安障害・パニック・不眠向け

抗うつ薬のもつ副作用

セロトニン症候群

「セロトニン症候群」とは、抗うつ薬などセロトニンを高める作用のある薬を服用しているときに、脳内のセロトニンが過剰になって起こる副作用のことです。セロトニンは「リラックスの物質」と言われることもありますが、実際には覚醒に関わる神経伝達物質でもあり、量が増えすぎると体が過度に緊張しやすくなります。

そのため、

・不安や混乱、いらいら、興奮などの精神症状

・手足のふるえや筋肉のこわばりなどの神経・筋症状

・発汗、発熱、下痢、脈が速くなるといった自律神経症状

など、交感神経が優位になったようなさまざまな症状があらわれることがあります。

原因となる薬剤としては抗うつ薬が多く、特にSSRI(フルボキサミン、パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラム)で起こりやすいとされています。また、抗うつ薬を複数組み合わせた場合(いわゆる「カリフォルニアロケット」)や、ハーブのサプリメントであるセントジョーンズ・ワート、西洋オトギリソウ、さらに気分安定薬の一部でも起こることがあります。

中には「セロトニンを増やせばうつが治る」と考え、抗うつ薬を複数処方する医師もいるため、こうした点を知っておくことはとても大切です。薬を使うときは、量や組み合わせに注意しながら、慎重に向き合うことが必要になります。

離脱症候群(抗うつ薬中断症候群)

薬を長く飲んでいると、体がその薬の働きに慣れてしまうことがあります。

その状態で急に量を減らしたり、やめたりすると、体がうまく調整できずにさまざまな不調があらわれることがあります。これが「離脱症状」(禁断症状)と呼ばれるものです。

離脱症状は人によって出方が違いますが、よくみられるものとしては、

・不安や落ち着かなさ

・眠れない、眠りが浅い

・頭が重い、ふらつく

・体がピリピリするような感覚

・胃腸の不調

・気分の波が大きくなる

など、心と体の両方にあらわれることがあります。

離脱症状は決して珍しいものではなく、

一気断薬すると、反動が大きく、緊急搬送されるケースもあり、重篤な後遺症を引き起こすこともあるため、長く薬を飲んでいた人、副薬量が多い人ほど、ゆっくりと慎重に調整する必要があります。

人、薬によっては症状が現れる場合とそうでない場合がありますが、一度生じると、その苦痛はかなり耐えがたいものとなるため、断薬したくてもなかなかできなくなります。

賦活症候群(アクチベーションシンドローム)

SSRI や SNRI などの抗うつ薬は、飲み始めや量を増やしたときに、気持ちが不安定になったり、体が落ち着かなくなることがあります。こうした反応は「初期刺激症状」と呼ばれています。

この時期には、不安や焦り、不眠、衝動的になりやすい、イライラしやすい、パニック発作が出る、気分が高ぶるなど、さまざまな変化があらわれることがあります。強く出ると、自分を傷つけてしまう行動や、自殺を考えてしまうような状態につながることもあります。

症状の出方が、境界性パーソナリティや双極性障害に似て見えることもあり、診断が揺れやすい場面もあります。

日本で SSRI が広く使われ始めた時期には、リストカットや自殺の増加が話題になり、その背景にこうした「アクチベーション症状」が関係していたのではないか、と指摘されることもありました。2004年頃にはテレビでも取り上げられましたが、一般的な認知はあまり広がらなかったようです。

また、事件やトラブルの背景に、精神科で抗うつ薬を処方されていたケースが含まれていることもあり、薬の影響について慎重に考える必要があると言われています。

うつ病は防衛反応(感覚を麻痺させる防衛反応)なので感情、感覚が鈍化させることで

冬眠状態のようにだるく、眠りこけるようになる症状で、死にたくなる病気ではありません。

睡眠薬、抗不安薬のもつ副作用

睡眠薬や抗不安薬は、飲み始めの頃は不安を落ち着かせてくれることが多く、つらい時期の支えになることがあります。

ただ、長い期間使い続けていると、だんだんと効き方が弱く感じられるようになることがあります。

その一方で、眠れない状態が続いたり、不安が強くなってしまうこともあり、外に出るのがこわくなって家にこもりがちになる方もいます。

これは薬が悪いというより、体が薬に慣れてしまい、もともとの自律神経のバランスが乱れやすくなるため に起こることがあります。

薬が必要な時期もありますが、長く使うほど心と体に負担がかかりやすくなるため、

「少しずつ、できる範囲で、薬に頼りすぎない方向へ」

と整えていくことが大切です。

奇異反応

「奇異反応」とは、薬を飲んだときに、本来期待していた作用とは反対の反応が出てしまうことをいいます。

ベンゾジアゼピン系の薬は、眠りを助けたり、不安を和らげたり、体をリラックスさせるために使われますが、まれにその逆の反応が出ることがあります。

たとえば、

・不安が強くなる

・気持ちが落ち着かずイライラする

・攻撃的になりやすい

・落ち着かず動き回ってしまう

・混乱したり、言葉が多くなる

・口調が荒くなる

といった、普段とは違う変化があらわれることがあります。

こうした反応が強く出ると、怒りっぽくなったり、周囲とのトラブルにつながってしまうこともあり、対人関係がぎくしゃくしたり、家庭内でのすれ違いが大きくなることもあります。

認知機能障害

ベンゾジアゼピン系の薬を長く使い続けていると、記憶や集中力などの認知機能に影響が出ることがあるといわれています。とくに、新しい記憶をまとめたり覚えたりする力が弱まりやすく、日常の中で「思い出しにくい」「頭がぼんやりする」と感じる方もいます。

それは、うつ病のように感じられますが、本来のうつ病ではありません。

サイレースやハルシオンのような薬は、一時的に記憶が抜け落ちる「解離性健忘」を起こすことが知られています。1980年代には、この健忘作用を面白がって乱用する「ハルシオン遊び」が社会問題になったこともありました。

そのほかにも、

・情報処理のスピードが落ちる

・視覚と動作の協調がうまくいかない

・言葉の学習がしづらい

・集中力が続きにくい

といった変化がみられることがあります。

これらは「性格の問題」ではなく、薬が脳の働きに影響を与えることで起こることがある反応 です。

だからこそ、必要な場面では役に立つ薬でも、長期で使うときには慎重さが大切になります。

離脱症候群

ベンゾジアゼピン系の薬は、ノルアドレナリンの働きを抑えて体を落ち着かせ、副交感神経を高める方向に作用します。

そのため、薬を減らしたりやめたりすると、体が急にバランスを取り戻そうとして、交感神経が強く働きやすくなることがあります。

そのときにあらわれる離脱症状としては、次のようなものが知られています。

身体の症状

・筋肉のこわばりや緊張

・だるさや衰弱感

・ふるえやけいれん

・体の痛み

・発汗や寒気など、インフルエンザのような症状

心や神経の症状

・不安が強くなる

・パニックのような状態

・落ち着かない、そわそわする

・食欲が落ちる

・動悸がする

・視界がぼやける、光がまぶしい

・口が乾く

・耳鳴りや眠気

急にやめた場合には、体が驚いてしまい、発作のような症状が出ることもあります。

重い場合には、考えがまとまりにくくなったり、現実感が薄れるような感覚が出ることもあるとされています。

人によっては、気分や行動がいつもと違って見えることがあり、周囲から「性格が変わったように感じる」と言われることもあります。中には、体調が急に悪化して救急搬送されるケースもあるため、減薬はゆっくりと慎重に進めることが大切です。

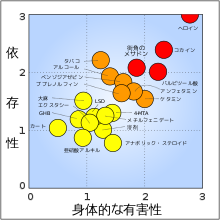

耐性・依存性

ベンゾジアゼピン薬は、アルコール並みに依存性が強くなるというデータが存在します。

ただアルコールのように「飲みたい」という欲求的な依存ではなく、「薬を持っていないと不安」という依存性のものです。

「バッグにいれておかないと」

「お守りにしてもっておく」

といったことも依存のようです。

また、服薬を続けていくと、効果が効きにくくなる耐性も起こるため、不眠・不安傾向が増強されていくことになります。

※依存と離脱症状は「薬を手放せない」という意味では同じですが、全く異なる症状です。

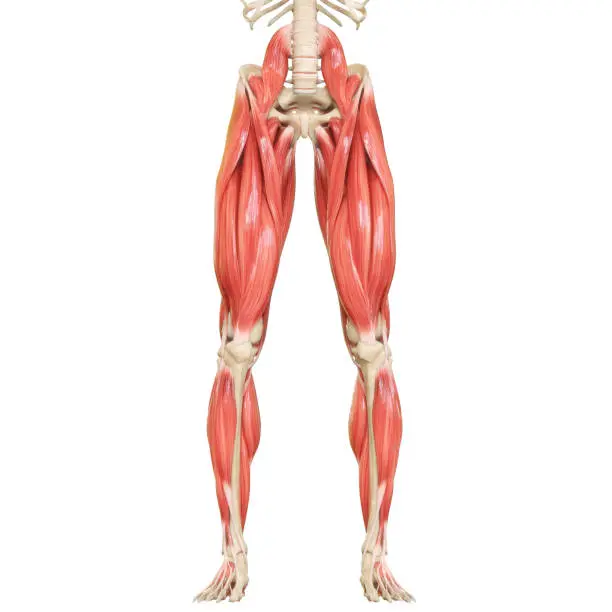

筋萎縮

ベンゾジアゼピン系の薬を長く使っている方の中には、あまり知られていない「筋委縮」のような、筋肉が弱っていく症状を経験する方がいると言われています。

これは長期服用だけでなく、人によっては比較的短い期間でも起こることがあると報告されています。

一度こうした変化が進み始めると、筋肉細胞が死んでくため、皮膚がぼろぼろになり、筋肉がやせこけ、手足の力が入りにくくなり、体力が落ちていきます。

死にたくても死にきれず、生きることを放棄してしまう人も多くいるようです。

こうした症状はベンゾジアゼピン系に限らず、他の向精神薬でもみられることがあるとされています。

有名なブログ「下山日記」では、デパスを長期間服用していた方が、突然の筋委縮に悩まされ、その後亡くなられた経過が綴られています。(現在はサービス終了のため閲覧できなくなっています)

大きく報道されることは少ないものの、こうした体験を語る方は他にもおられるようです。

薬が必要な時期もありますが、体に合わない変化が出ていないかを丁寧に見守りながら、慎重に向き合うことが大切だと感じます。

肌の劣化

ベンゾジアゼピン系の薬は脂溶性が高く、体の中にとどまりやすい性質があります。とくに作用時間の長いタイプは、ゆっくりと体内に蓄積しやすく、その影響で肌の調子が変わったと感じる方もいるようです。

たとえば、

・肌がべたつきやすくなる

・乾燥と油分のバランスが崩れる

・化粧のりが悪くなる

といった変化を経験する方もいます。これは「必ず起こる」というものではありませんが、長く服用しているうちに、肌質が以前と違うように感じる方がいるのは確かです。

過剰摂取

ベンゾジアゼピン系の薬を必要以上に多く飲んでしまうと、体を休ませる方向に働く作用が強く出すぎてしまうことがあります。

すると、

・目が揺れるような感覚(眼振)

・ろれつが回りにくい

・血圧が下がる

・ふらつきや運動のしづらさ

・意識がもうろうとする

・強い眠気

・呼吸が浅くなる

といった、体の働きが弱まるような症状があらわれることがあります。

とくに注意が必要なのは、アルコールとの併用です。

お酒も体をゆるめる方向に働くため、睡眠薬と重なると作用が強まり、思わぬ危険につながることがあります。

そのため、睡眠薬を飲む日はアルコールを控えることがとても大切です。

不随意運動

不随意運動とは、自分の意思とは関係なく体が動いてしまう状態のことをいいます。

もともとは、ドーパミンの働きが抑えられることで起こりやすいため、抗精神薬でみられることが多い症状ですが、ベンゾジアゼピン系の薬でもあらわれることがあると言われています。

代表的な症状には、

・アカシジア(じっとしていられない、落ち着かない)

・ジスキネジア(口や手足が勝手に動く)

・ジストニア(筋肉がぐっと固くなる、ねじれるような動き)

・むずむず脚症候群(脚の中がむずむずして動かしたくなる)

などがあります。

また、薬を急にやめたあとに、体がびっくりしてしまうように、こうした不随意運動が出てくることもあるようです。

不随意運動は「性格」や「気の持ちよう」ではなく、神経のバランスが揺らいだときに起こることがある体の反応 です。

だからこそ、薬を調整するときはゆっくりと、体のペースに合わせて進めていくことが大切になります。